Nature | 戴俊彪/唐鸿志团队搭建高效底盘构建体系,实现复合难降解有机污染物的生物修复

2025-05-08

工业废水、石油泄漏和塑料污染对海洋生态安全构成严重威胁,其中单环芳烃(MAHs)、多环芳烃(PAHs)等有机污染物具有毒性强、难降解的特点。在实际场景中,污染物又经常以复合的形式出现,即多种污染物同时存在且相互作用,从而极大增加了微生物降解的难度。自然界中的天然微生物通过进化,可实现某些污染物的分解,然而受基因种类、酶催化效率及遗传稳定性等方面的限制,目前仍无法实现对复合污染物的高效降解。此外,因微生物降解所涉及的基因种类和数目多,常规基因工程技术对菌株设计和改造的速度和深度非常有限。尽管已有研究尝试通过微生物群落联合处理复合污染物,然而其效率低、稳定性差,且在高盐环境中难以实现规模化应用。近年来飞速发展的合成生物学技术为降解菌株的构建提供了可能,然而亟需兼具快速生长、高盐耐受和易基因编辑等特性的理想“底盘细胞”。

2025年5月7日,中国科学院深圳先进技术研究院/中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)戴俊彪与上海交通大学唐鸿志团队团队合作在国际顶级学术期刊Nature上发表了题为“Bioremediation of complex organic pollutants by engineered Vibrio natriegens”的研究论文。利用合成生物学技术,成功建立了基于需钠弧菌(Vibrio natriegens)Vmax的工程化污染物降解底盘体系,构建出高盐环境中可高效降解复合有机污染物的工程菌株VCOD-15。该项研究为解决石化废水排污、海洋石油泄漏等全球性环境问题提供了全新的技术方案。

01 底盘菌株筛选与耐盐机制解析

首先,研究人员对多种污染物降解底盘细胞进行对比,发现需钠弧菌(Vibrio natriegens)在30.0 g/L至50.0 g/L盐浓度(LB3、LB5 培养基)下可表现出更高的生物量和污染物耐受性,其外排泵基因(marA、acrAB-tolC)及 ABC 转运蛋白基因转录显著上调,增强了对有毒物质的排出能力。通过分析不同启动子功能,确定组成型启动子P25和诱导型启动子PT7为高效表达元件,为后续外源基因导入奠定基础。

图1 需钠弧菌与三种模式菌株不同培养基培养的生物量对比

图2 在含有污染物的LB1/4、LB、LB3和LB5培养基中,候选菌株的生长速率比较

02 自然转化效率增强

tfoX基因强化:将来自霍乱弧菌的自然转化调控基因tfoX整合到Vmax的染色体上,构建菌株VCOD-2。测试表明VCOD-2可高效整合外源DNA片段(即使低至0.5ng)到细菌基因组,转化效率可提升数倍。同时,线性DNA片段(> 1kb)的转化效率可提升3-5倍,且无抗性标记残留,降低了抗性基因随水平基因转移发生环境泄露的生物风险,减少了工程菌株改造中对抗性标记的依赖性。

图3 调控基因tfoX整合位点及线性DNA片段的转化效率

插入位点选择:研究者在Vmax 染色体上鉴定了12个中性基因组位点,作为候选基因簇的插入位点。其中,chr2_297位点表现出最优的基因整合特性,可稳定整合长度达43kb的合成基因簇,且整合过程未对宿主菌的正常生长造成显著影响,为后续多基因簇的高效串联整合提供了理想的基因组平台。

图4 基因组插入候选位点及最优基因整合位点测试

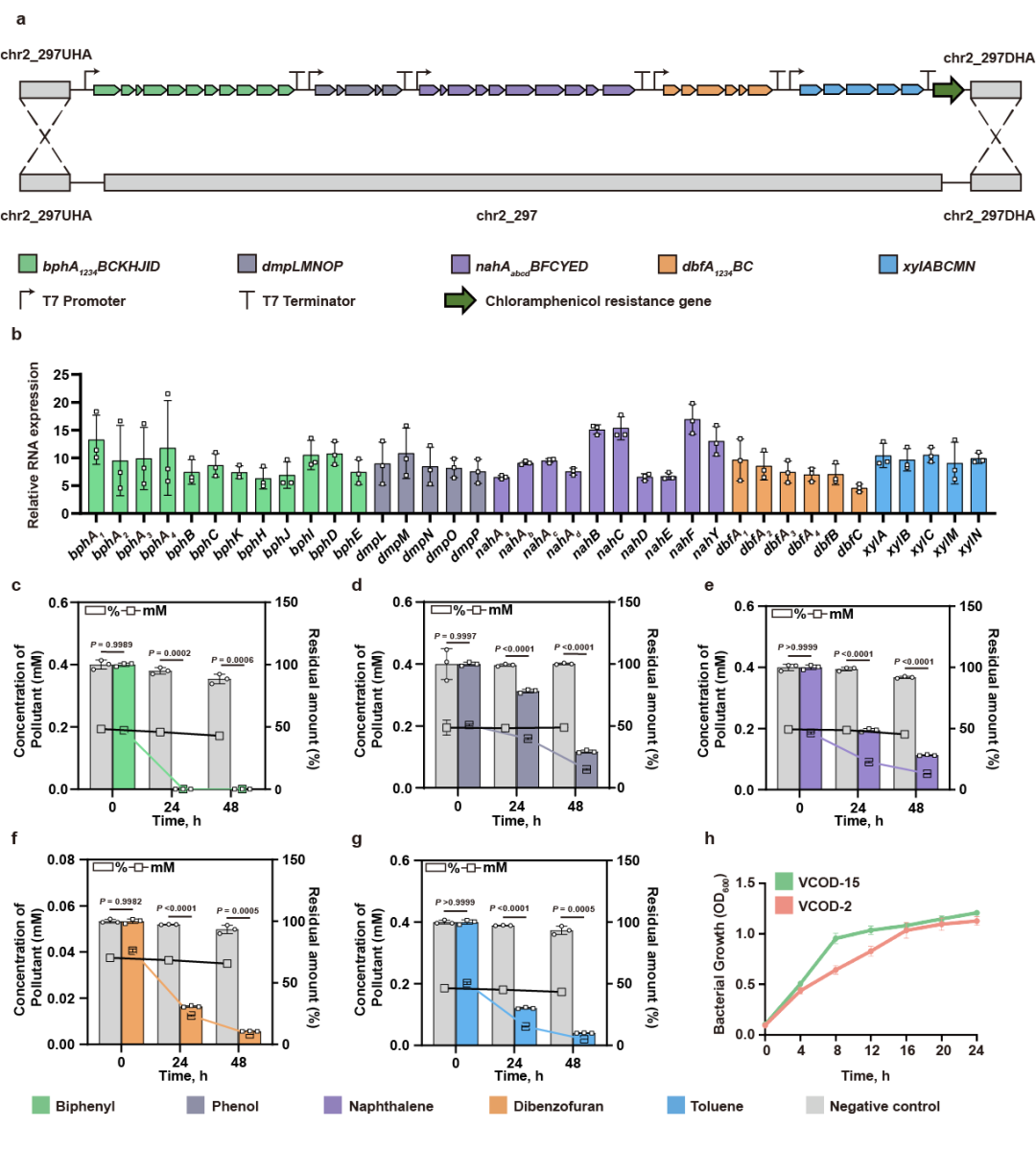

03 人工降解基因簇的设计、合成和功能验证

基因簇设计:人工挖掘并设计了多条化合物降解基因簇,通过基因合成与组装技术,构建了VCOD-3至VCOD-11系列包含单条降解基因簇的工程菌株并完成了降解功能测试。选择了针对联苯(bphA1234BCDHIJK)、苯酚(dmpLMNOP)、萘(nahAabcdBCDEF)、二苯并呋喃(dbfA1234BC)、甲苯(xylMNABC)的降解基因簇为候选,并确保其在需钠弧菌中的高效表达。

图5 VCOD-3至VCOD-11系列单降解基因簇工程菌株及降解功能测试

04 INTIMATE技术的开发和多污染物降解途径构建

迭代自然转化法(INTIMATE):针对传统单次转化难以整合大片段基因簇的问题,利用酵母体内组装技术,实现了多个降解基因簇(覆盖单环到多环、杂环有机污染物)的构建。进而利用同源替换策略,迭代整合5个功能基因簇(总长度 43kb)到细菌基因组,构建了多功能菌株VCOD-15。

图6 迭代自然转化法(INTIMATE)示意图

05 从实验室到实际环境的修复效能验证

(1)单一与复合污染物降解能力

单菌株多底物处理:VCOD-15工程菌株在48小时内对5种目标污染物的去除率均超60%,其中联苯降解率达100%,甲苯、二苯并呋喃降解率近90%,显著优于天然降解菌。

图7 VCOD-15对五种目标污染物降解实验

(2)实际场景应用效果

高盐环境适应性:在盐度高达102.5g/L 的氯碱工业废水(BZ I)和52.5g/L的石油炼化废水(DL I)中,对照菌株无法生长,而VCOD-15仍保持活性,体现了其独特的耐盐优势。

图8 工业废水样品中Vmax与三种模式菌株的生长曲线

废水处理系统:在活性污泥反应器中,1小时内可完全去除高浓度污染物(1.0 mM联苯、1.5 mM苯酚等);多平行生物反应器测试显示,48小时内工业废水中污染物残留量均低于检测限的2%,且菌株在复杂微生物群落中占比稳定(40%以上)。

图9 VCOD-15在活性污泥生物反应器中对复杂污染工业废水样品的生物修复

土壤修复潜力:在含盐土壤中,8天内联苯、苯酚、萘、二苯并呋喃的净降解量分别达0.16、0.66、0.21、0.03mmol/kg,同位素标记实验证实了污染物被有效的进行了降解。

图10 VCOD-15土壤修复实验

综上所述,本研究成功开发了基于需钠弧菌的复合污染物工程菌构建平台,实现了从代谢通路的挖掘、设计和合成到单一、复合污染物降解菌株的构建、测试、以及在实际工业废水样本处理应用的全流程,为石化、氯碱等高盐废水处理、海上石油泄漏、微塑料污染等全球性挑战提供了生物解决方案。同时,INTIMATE技术为多基因簇工程底盘的构建提供了通用技术平台,使得同一菌株中多种代谢功能的整合以及优质菌种的迭代功能拓展成为可能,可扩展至其他污染物降解体系的构建乃至天然产物合成、高值化学品细胞工程构建等合成生物学应用场景。

本研究成果是我国科研人员在合成生物学技术应用以及跨学科合作方面的又一重大突破。利用团队在大规模的DNA设计合成和代谢途径改造优化方面所积累的合成生物学前沿技术,实现了环境微生物中不同物种来源的人工降解代谢体系的适配与优化,从而在单一菌株中完成了芳香类复合污染物(苯及其衍生物、多环芳烃)的稳定、高效组合降解。

中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员苏聪博士、上海交通大学致远荣誉计划博士生崔浩天和副研究员王伟伟博士为本文共同第一作者。中国科学院深圳先进技术研究院/中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)戴俊彪研究员和上海交通大学唐鸿志教授为本文的通讯作者。文章的合作者还包括上海交通大学博士生程振宇(明志博士生计划)、致远荣誉计划博士生杨梦乔、博士生李晔、科研助理何思炀,深圳先进院刘永博士、硕士研究生王晨、科研助理瞿利文,中国农科院基因组所科研助理郑佳欣、蔡悦进、赵平平。上海交通大学许平教授、李跃辉教授和中国科学院天津工业生物研究所王钦宏研究员为本研究提供了相关帮助和支持。本研究获得了国家重点研发计划(2021YFA0909500)、国家自然科学基金(32030004)、广东省科技计划项目、深圳市科技计划和中国农业科学院创新计划等多项经费支持。